最終回は「京大の人類学と文化人類学サイコー!」というタイトルでお届けします。今回は、京都大学で人類学を教える講座(ジンカン文化人類学分野)の設立経緯、これまでまとめてこられた数多くの入門書や事典を構想された経緯、京大人類学の魅力などについておはなししていただいています。

*このインタビュー記事は、書きおこし原稿をもとに、院生とホームページ担当者が編集しました。事実関係については先生に確認していただきましたが、タイトル、構成などは担当者の責任のもとに編集しています。

(インタビュー第7回へ)

大学院

院生:

大学院が設立される経緯について教えていただけますか?

田中:

調査と共同研究三昧でしたが、京都大学に来て5年目の1993年に大学院ができる(注1)。本来研究所のスタッフは学生を育てることを最初から諦めるしかない。つまり打ち上げ花火みたいで、自分が頑張って花火になるしかない。それはもう宿命だと思われている。研究所に入ってやるということは自分の研究をすることを意味する。ですから共同研究を活動の核としている人文研のような研究所は、共同研究のメンバーをいかにリクルートするかが悩ましい問題となってきます。若い人が来なければどんどん縮小してしまう。民博も人文研も、大学院ができたことで共同研究の構成はすごく変化したと思う。

最初の講義

院生:

先生自身は、大学の職につく前には学生に教えることには興味があったんですか?

田中:

民博にいたときは、非常勤をいくつかしていました。上手いとは思わないけど、苦にはならない。最初の非常勤でやった講義をもとに生まれた教科書もある。『文化人類学を学ぶ人のために』(注2)の構成は1987年ころにやっていた短大の文化人類学をもとにしています。だけど、大学院ができて最初にやった授業は7回くらい。

院生:

一年でですか?

田中:

そう。7回やったら話すことがなくなった。その次の年は14回くらい。それでもまだ半期分で終わり。通年で20回くらい話ができるようになったのは3年目くらいです。最初の7回の講義が『現代人類学を学ぶ人のために』(注3)の学説史と親族研究の章になっている。

論文を書く技術を伝えたい

院生:

田中先生は教育熱心だから、という学生もなかにはいますけど、学生指導についてはどのように考えていらっしゃいますか?

田中:

教育とは何か、という問題に関わりますよね。教育熱心とは何に熱心かということを問う必要があります。わたしなんかより、もっと熱く人類学や自分のフィールドについて語る人はたくさんいます。講義もきちんと準備する人もいるでしょう。でも私は当日の朝何を話すか決めて電車とバスの中でパワーポイントをまとめる、なんてことがたまにあります。わたし自身は、LSE(London School of Economics and Political Sciene,詳しくは第1回インタビュー)で教育の恩恵を受けてきたと思っている。それはイギリス人やフランス人から受けたことだけど、それをかれらに返す必要はない。自分の学生にそれを「返せばいい」と考えています。で、なにをまず伝えるべきか。世の中の仕組みや思想や心構えも大事ですが、まずは研究者として独り立ちできるために必要な技術だと思っています。

単純に考えると、大学院教育は原則研究者を育てることです。そのために必要なのは論文を書くことです。ですから論文の書き方を教える。これに尽きる。細かく言うと、文化人類学なら、本を読み、議論し、フィールドワークをし、データを分析し、学会で発表し、論文を書く。それから少し経つと就職して教える立場に就く。しかし、最後の教えること以外は、論文を書くための活動と言ってもいい。フィールドワークについては、そういう教育を受けてこなかったので、わたしも教えるつもりは最初からない。同じ理由で教え方も教えない。でもほんとはフィールドワークの仕方や講義なども教える必要があるのかもしれません。まあ教えてもらえなかったものは教えられない、教えない。論文の書き方は1981年当時シドニーから資料収集にいらしていた竹田いさみさん(現獨協大学教授)がたまたま同じ寮だったこともあり、きびしくかつ丁寧に教えてもらいました。内容は覚えていませんが、そのとき教えてもらって、論文の書き方が分かった!という実感がありますから、教えたいし、伝わると思っている。だけど教わっていないけど教えなければと思うこともあります。まず書評です。これは教えなければならない。時間があれば徹底的に技術を伝えたい。もうひとつは助成金などの申請書の書き方。これも生きのびるためには伝えなければならない技術です。

事実(アフリカではこんなことがなされている、といった事実)を教えることも大事だけど、そんなことは関心があれば自分でもできます。WhatというよりHowが大事。ある事実についていかに考え、批判し、表現するのか。そのための方法が論文です。フィールドでの驚きや感動の経験を論文という形式で表すにはどうすれば効果的なのか。どういう技術が必要なのか。それが私にとって教育の問題意識です。

文化人類学文献辞典について

院生:

いままで教科書をたくさん書いていらっしゃいますが、それはさきほどうかがった「教えたいし、伝わるとおもっている」というお話と類似する点がありますか?

田中:

これまで『文化人類学を学ぶ人のために』の構想に始まり、『ジェンダーで学ぶ文化人類学』(注4)などいくつかの教科書を編集してきましたが、教育との関係で重要だと思っている業績は、『文化人類学文献辞典』(注5)です。あそこに論点とか争点というセクションがあります。これは同じシリーズの他の文献辞典にはないテーマです。そのセクションには人類学の論争を集めているわけです。その論争のなかでどんな本が大事なのかということを英語論文も含めて紹介しています。ここを読むと自分の問題意識が明確になり、また関連する先行研究を見つけることができるわけです。どんな論争を争点に入れるかを編集委員みんなで考えました。選んでからこの論争だったらこの人に頼みましょうってやっていくんだけど、いくつかの論争とかはLSEの詰め込み教育で教えられたものです。LSEの講義では、何か事項について学ぶだけではなくて、それがどう解釈されているのかを教える。妖術とは何か、というよりは、妖術とはどのように解釈されて議論されてきたかを60分で学ぶ。それは要するに争点を学んでいたということなんだよね。学生たちはそういう争点を徹底的に教えられていた。私の頭の中には、政治(たとえばファクションとは何か?)から宗教(トーテミズムとは何か?)、親族(母方のオジとはだれか?)、経済(原始貨幣とは何か?)までいろんな論争が詰まっていた。そのほとんどをこの文献辞典で放出できたわけです。それは大きかった。このまま死ぬまで抱え込んでいてはだめだ、どこかで出さないとだめだなと思っていました。『文献事典』のおかげで助かったと思います。このおかげで脳内容量にまた余裕ができて、新しいことをする気になりました。

院生:

でもそういう争点を一冊の本にするのは難しいですよね。

田中:

もちろん、専門じゃない項目もあるわけだし、自分で全部書けるわけではない。例えば核家族論とかは私より適切な執筆者がいるでしょう。大事なのは、争点として出すことで、家族について書きたいと考えている人が、『文献事典』を読んで何を問題にしたらよいのかが分かるわけです。

院生:

じゃあ、人類学を専門的にやりたい人はここを読んだらいいんですね。試験勉強とかも。

田中:

そうです。論文を書くにしても、こういうテーマでやりたかったら、こういう文献を最低読まなくてはいけないんだということが分かるように書いている。本来は、争点に書いてあるようなことを講義で教えなければならないのですが、物理的には無理なわけです。かといって自分で一からやるのは大変ですよね。よくよく調べていると、日本の教科書は論争をきちんと取りあげたものはないのです。分担執筆のせいもありますが、序文は学説史になっていて、あとは主要な項目の説明が並べられているだけですね。その項目がどう論じられてきて、大きな学説の流れとどうかかわっていくのかが分かりにくい。

執筆について

院生:

あと聞きたかったのは、先生90年位から毎年コンスタントに7、8本もの多数の論文を発表していらっしゃいますが、それはもう先生のなかでリズムになっているんですか?

田中:

そういうわけでもないです。リズムなどないから書き続けられるのかもしれません。わたしの体内時計はとうの昔に壊れていて、時差ボケとかで苦しむことはない。どこに行ってもいつもと同じく仕事ができます。体内時計が壊れているのは、不規則な生活をしているからです。そもそも就寝儀礼をしない。眠い、と思ったとたんに場所を選ばずもう寝ています。講義中、自分が話していても一瞬寝てしまうこともありました。最初は石井美保(現京大人文研)さんの公聴会の朝の講義。当時は公聴会前日にも遅くまで審査員と学生だけで審査をしたのです。意識がすっと消えてしまった。このときはさすがに怖くなって病院で脳のMRIをとりました。

フィールドワークと経歴

院生:

論文執筆にはフィールドワークは欠かせないと思いますが、今長期のフィールドワークをやりたいと思いますか?

田中:

何をやるかだよね。やろうと思えばできないことはない。なにをしたいかというのはあるのですけど、実現可能かどうかはまた別の問題です。

院生:

年を重ねるにつれて調査が変わってくるというのは、日本の人類学者の傾向なんでしょうか?若い頃は体力もあるし、頑張って長期で住みこんでデータを集める。でもだんだんインタビューや理論が中心になっていくという傾向についてお聞きしたいと思います。

田中:

いまの時代が場所性を求めないから、外国まで行って調査しなくてもいいんじゃないかと思う人もいるでしょう。場所よりも、まさに会話とかにリアリティがあると考える研究者もいるでしょう。行きたくても就職や結婚、子育てで長期の調査ができない人も多いでしょう。わたしの場合は、スリランカからインド、基地とテーマを変えてきました。これにいま集中してやっているセックスワークを入れてもいい。こう並べてみると、場所的なものは徐々に薄くなっている。繰り返しになるけど、それは時代のテーマがそうさせているとも言えるし、年齢や仕事がそうさせているとも言える。ただフィールドワークへのこだわりについては日本だけでなく、世界的な視野から相対的に見るほうがいいかもしれません。

外国の研究者は案外就職すると、フィールドワークをやってないんですよ。たとえばイギリスでは博士論文を書くためには1年でも1年半でも長期のフィールドワークは必要だけれど、大学の先生になると、別に2回目、3回目と長期のフィールドワークやるわけではない。それでもずっと本を書いたり、論文を書いたりする人もいます。アメリカなんかだと一度就職すると教えるだけで、論文を書かない場合が多い。日本は、もともと博士論文なんかなかったから(昔は50歳ぐらいで退官前に出すような感じでした)、最初の長期フィールドワークをもとに博論を書く、本を出版するというようなけじめがない。その結果、日本の人類学者は、いい意味では就職後も真摯に(長期ではなくても)フィールドワークを持続している。それに加えて複数のメンバーで行う科研の海外調査のあり方も影響しているかもしれない。昔は(今もかもしれませんが)、指導する院生がいる教員は科研を組織して、学生をフィールドに連れて行ったものです。

院生:

フィールドワークはお金がかかりますね・・・

田中:

お金と時間のふたつです。時間があってもお金がなかったり、お金があっても時間がなかったりする。いろんな兼ね合いを考えないといけない。人生設計も考えないといけないですよね。まあ、これは文化人類学だけでなく、学問一般に言えることかもしれません。

京大の人類学

院生:

では、最後に京大の人類学の魅力などを聞かせていただけますか?

田中:

何よりも人類学が大きな顔ができる大学ということだよね。先輩たちのおかげで人類学が自由にできるし、周りの理解もある。事務もふくめて、大学全体として理解がある。理系の調査や探検の伝統があって、人文社会科学の勉強といっても、文献研究ばかりじゃない。そこには、教師も学生もフィールドワークに行くことが当たり前という暗黙の了解があって、京大ではとにかくフィールドワークの意義を強調する。イギリスでは博士課程に進学して、はじめてフィールドワークに出かける。調査は極めて個人的だし、どちらかというとブッキッシュ。京大では、今70~80歳になるような先生たちが、フィールドの重要性、つまり、「教育はフィールドで行う」という方法を確立していった。だから、大学を離れて長期間住み込むこともいとわない。それに、現地での作法、フィールドでの研究者としてのあり方についての教授なども細やかに行われるよね。学んでいることはフィールドのことだし、それはポジティブな面ともいえる。でも、逆にネガティブな面もあって、それはどうしても書物での教育が薄くなってしまうこと。理論学習については教育システムとして確立されていなから、指導教員によって教育方法や質にばらつきがでてしまうこともある。

感動を伝える民族誌

院生:

私はこの修士の2年間で一番びっくりしたのは、どの先生方もフィールドでの「感動」にとこだわっていることでした。発表のときにも「フィールドでいちばん感動したものはなにか?」、修士論文指導の時も「もっと文章から感動が伝わってこなくては」とも言われましたし。それはフィールドでの経験が重視されるということでしょうか?

田中:

やっぱり、文献研究だけの文章などに比べると、フィールドワークをもとに書いたものの方が絶対に面白い。さっきも言ったように、よくも悪くもあるけど。フィールドワークをやりたくて入学してくる学生も、修士の2年で卒業する学生もいるから、ここでは修士課程の時から現地に行ってフィールドワークを経験してもらう。そこで得てほしいのは、感動ですよね。その感動をどう伝えるのか。学問の世界では、小説や絵画ではなくて論文という形をとる。だからその技術を教える必要がある。フィールドワークの目的が感動の経験であり、民族誌の目的がその感動を伝えることであるとしたら、私たち教師にできることは後者についてだと思います。いかに感動を(論文という形で)表現するかについては教えられても、どう感動を経験するか、について教えることはできない。

京大では独創性のない内容――感動を呼ばないですよね、感動のないフィールドワーク、感動を伝えられない発表などは(たくさんありますが)徹底的に批判される。最先端の研究を紹介したり、いままでの議論を順列組合せで展開したりするような技術は、ほかの大学に任せておけばいいのです。

ただ、わたしは、論文という形式を整えて感動を伝えるには、それなりの武装闘争を心がける必要があると思います。ひとつは感動そのものにおぼれてはいけない。プチ感動ではだめなんです。武装闘争するときは、相手のもっている武器を使う。相手の土俵に上がって勝負する。そうでないと、いつまでも議論がかみあいません。たとえば私は最近、「運命的瞬間」という概念で、感動の問題を論じようとしました(注6)。感動をお涙ちょうだいの物語ととらえる必要はありません。笑いや怒り、欲情、テクストからなんらかの情動が伝わればいいと思っています。

院生:

私の場合、修士は別の大学で学び、京大へは博士課程から編入してきたのですが、やっぱり、京大は学生が多いので議論や情報交換が盛んに行われているなと感じました。

田中:

そうだね。人類学者もいろんな学部にいるし。人・環、ASAFAS(アジア・アフリカ地域研究研究科)、人文研、文学部、農学部、東南アジア研究所、地域研…。京都の人類学者があつまる京都人類学研究会(通称:京人研)もある。ただ、京大は地域的には偏りがあるかな。南アジアとか中東、アフリカをフィールドにする先生は多いけど、オセアニアと中南米の層が薄いよね。

ほかに、情報にアクセスしやすいっていうのはあるね。ここでは、学生がどの学会に入るのか、どこに投稿論文を出せばよいのかなどで迷うことはほとんどない。

院生:

確かに。京人研もそうですが、京大ではたくさんの研究会やシンポがあるので、修士課程から研究者や他校の学生と交流することができる。それから、論文構想ゼミや合同ゼミなど、自分のゼミ以外での発表の機会に恵まれていますよね。自分から進んで関わっていけば、研究の輪を広げるためのチャンスが多く用意されていることも京大で学ぶ大きな利点だと思います。

田中:

そうですね。

院生:

ところで結局、先生の教員紹介の「文化人類学、サイコー!(注7)」 っていうのは一体何をもって最高ということだったんでしょうか?

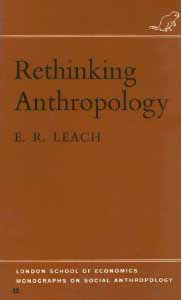

すると先生は背後の壁面本棚から一冊の古い洋書を取り出して見せてくれた。内側には著者Edmnd Leachの直筆サインが書き込まれている。そしてこう言った。

田中:

えっ、わからなかった?これだよこれ。

本のタイトルは”Rethinking Anthropology”。日本語版の翻訳も取り出して見せてくれた。『人類学再考』。つまり、「文化人類学、サイコー!」はリーチの『人類学再考』をもじった先生のユーモアだったのでした。(おわり)

注1:京大には長らく人類学を専門に教える教育機関がなかった。そのため、それぞれの研究科に所属する若手研究者によって、自主的に文化人類学の勉強会が組織された。それが現在の京都人類学研究会(京人研)の前身である「近衛ロンド」(1963-1995)であった。現在では長期休暇を除いて毎月研究会が開催されている。人・環の人類学分野は1993年に京大で初めて人類学を専門に教える講座として発足した。

注2:米山俊直・谷泰編、世界思想社、1991年

注3:米山俊直編、世界思想社、1995年

注4:田中雅一・中谷文美編、世界思想社、2005年

注5:小松和彦・谷泰・原毅彦・田中雅一・渡辺公三編、弘文堂、2004年

注6:田中雅一「運命的瞬間を求めて――フィールドワークと民族誌記述の時間」西井涼子編『時間の人類学――情動・自然・社会空間』 世界思想社、2011。これについては最近山田富秋氏が「インタビューにおける理解の達成」(山田富秋・好井裕明編『語りが拓く地平−−ライフストーリーの新展開』せりか書房、2013)で詳しく論じている。

注7:http://www.h.kyoto-u.ac.jp/staff/231_tanaka_m_0_j.html参照