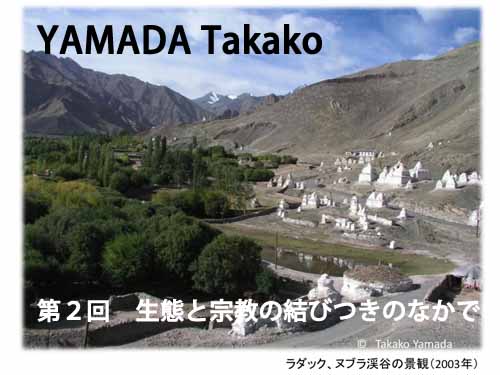

2012年1月25日(水)、京都大学にて山田孝子教授の最終講義・談話会「エスノ・サイエンスから宗教と生態、そして共同性再構築の視座へ―人類学フィールドワークの遍歴から―」が催されました。以下は、山田孝子教授と山田研究室卒業生である若手研究者との談話会の一部です。ホームページでは、2回にわけて掲載します。第2回目は「生態と宗教の結びつきのなかで」というタイトルでお届けします。

聞き手:高橋 そよ(特別研究員、沖縄大学地域研究所)

藤本 透子(機関研究員、国立民族学博物館)

増田 和也(特定研究員、京都大学東南アジア研究所)

*2012年1月現在

(第1回へ)

生態と宗教の結びつきのなかで

藤本:

生態と宗教の結びつきが、アイヌの場合はモノに具現化されているということだったのですけれども、民族や地域によって生態と宗教の結びつきの強さや、その結びつき方っていうのはかなり異なってくると思います。『ラダック』(注3)では、アイヌの世界観とはまた別の形で、病と治療を中心的な主題としながら研究されて、生態と宗教が大きなテーマになっていると思います。その中で、シャマニズムに関心が向けられていっているのですけれども、宗教として、チベット仏教ではなくてシャマニズムの研究をより深く、この本の中でされたのは理由というのは何かあるのでしょうか。また、生態と宗教の結びつき方が宗教によってどのように異なるのかという事に関しても、伺いたいと思います。

山田:

ラダックの調査は正確に言えば単独調査ではなくって、煎本孝との共同調査なのですね。研究テーマをすみ分けたというのが本音といえば本音です。チベット仏教の方はもう一人の相手がするということで調査に入っているのです。

それから、私自身、チベット仏教で女性はあまり評価されていないといったらおかしいのですけれども・・・、よくチベット仏教やダライラマを攻撃する材料として、チベット仏教の中で女性が虐げられている、大抵尼僧の方が下の方に置かれているとされる。そう攻撃されるのに対して、ダライラマは女性の尼僧でもとても高いレベルに達した人もいると反撃していますけれども。やはり、ラダック社会の中では、仏教というのは男性社会ですので、私自身、土着的な宗教には共感を覚えても、なかなかチベット仏教のほうには溶け込めなかった。

藤本:

同じ地域社会であっても、チベット仏教と生態の関係と、シャマニズムと生態の関係に、違いをご覧になりますか。

山田:

違いますね。というのは、シャマニズムというか、ラダックでは、生態に結びついた宗教観というのは、ラーの信仰というチベット仏教よりもう少し土着的なレベルなのですね。そういうラーの信仰という部分では、彼らの生計のあり方と神の観念とは結びつくところがある。チベット仏教というのは、もう少し哲学的なレベルにいってしまうので、少し違うところにある。もちろん、生活に少し関わっていますけれども。そういう意味では、より宗教と生態の結びつきという意味では、シャマニズム的な昔からの信仰形態の方がラダックのそれとして現れている。

国家政策と信仰のはざまで

増田:

私は、生態と宗教の関係についてお聞きしたいと思います。私はインドネシアのスマトラ島の焼畑民について研究しています。そこの人びとは、行政登録上、イスラーム教徒なのですが、焼畑に関連したアニミズム的な在地の宗教も併存していました。焼畑を拓くにしてもいろいろなルールがあり、それを守らないと焼畑や森林の精霊が怒っていろいろな不幸をもたらすといったものです。近年は、森林伐採で焼畑をする村びとが減る中で、そのような在地の信仰や知識が失われつつあります。それから別の大きな問題として、インドネシアではアニミズム的な信仰が国の政策の中で認められていません。インドネシアでは仏教、ヒンドゥー、イスラーム、クリスチャン、プロテスタントといった大宗教、最近は儒教も加わりましたが、それらは認められるけれども、それ以外の信仰をもつ人々は、“遅れた”人たちか異端者、あるいは宗教を持たない共産主義者としてみなされてしまいます。

そういった中で伝統的な信仰に対する価値がどんどん下がっているといえます。山田先生は、社会主義を経験した国での宗教の再活性化について取り上げられていますが、そこでは信仰が排斥された後に、人びとが心のよりどころとして宗教をふたたび求めるという展開がありますが、インドネシアのように生態的環境の変化や、国の政策の中で信仰を画一化する動きがあるなかで、伝統的な信仰は今後どのように展開しうるのか、ということについて、お考えを伺いたいと思います。

山田:

非常に難しい質問かと思うのですが、ある意味で国家のあり方と結びついている、インドネシアの場合は。例えばソビエト社会では、ソビエトのもとですべてのイデオロギーが統制される形でいきます。だから、ある意味でインドネシアがあるものは認めて、あるものは認めないといったときに、そういう枠組みというのは国家が何を目標にして国家を作り上げようとしているのかという事に関連する話で、そういったときに捨象されてしまったものがそれでは完全に捨象されたままでいくかどうかというのは分からない事でもある。その社会がある時代を経て、再びかつて捨象してしまったものを自分たちのものとして取り戻すという可能性はありうる。けれども、今のインドネシア社会の中で周縁に位置づけられてしまった人たちの伝統をどうするのかというのは難しい問題です。

例えば、韓国のシャマニズムの研究者が書いていた論文の中で、韓国でもシャマニズムが非常に遅れたものとして攻撃の対象となっていた時代があって、だけどそれが現代では別の意味で韓国の伝統として位置づけられるという変化が起きているというものがある。そういう、それぞれの国や地域の状況によって、やはり同じ状態では続かなくて、変化していくものだと思います。それをどうしたらよいかというのは、インドネシアの事情もあると思うのですよね。

伝統の連続性と社会のなかの「個人」

藤本:

さきほどの増田さんの質問とも関連して、現在における伝統の連続性と変化の問題についてお聞きしたと思います。伝統は研究者によって定義が異なると思うのですけれども、先生のご研究の中で、伝統の観念というのは、変化しないものをある時代の中で固定的に捉えるのではなくて、現地の人たちが伝統として意識しながら変化し続けていくものを伝統と呼んでいらっしゃると思います。生活基盤や社会関係などが変化していく中で、宗教が新たな意味を獲得していくという現象はかなり広くみられると思いますが、現代における伝統の連続性と変化に個人が果たしている役割について、どのようにお考えでしょうか

山田:

その時の個人が果たす役割というのは、どういう意味でしょうか?

藤本:

先生のご研究の中で、集団がどのようにしてまとまりを形成していくのかということが一つの大きなテーマだと思うのですけれども、一方ではシャマンという個人についても描かれています。社会の中での個人の役割について、どのようにお考えかをお伺いしたいと思います。

山田:

基本的に、人類学というのは、個人を対象にして調査をしていくのですが、ただ一人変わった事している個人がいたとして、それだけであったとしたら、それはある時の気まぐれの何かということがある。私自身、人類学というのは集団を対象とするものだと思っています。だから、そういう意味では、調査としては何らかの個人を対象としながらも、そこから出てくるものは集団に共有されていることが大事だと考えている。だから、個人としてどうかっていう時に、個人のすることがその集団に共有されているかいないかによって違ってきてしまう。

藤本:

質問がちょっとずれてしまったかもしれないのですけれども、『ラダック』のなかに書かれているように、シャマンは伝統を担う存在でもあるのだけれども、一方では、トランスカルチャー的な要素を取り入れたり、時代の先端を行くような存在でもあったりするということを、どう捉えればよいでしょうか。

山田:

シャマンというのがなぜ、個人でありながら時代を超えるような役割を果たせるかというと、シャマンに超越性があるからなのです。普通の人たちとは違うという。それがあるがゆえにシャマンの行為が意味あるものとして、そうでない普通の人たちにも受け取られて、その方向に方向付けられるということがある。

藤本:

社会を引っ張る力に・・・

山田:

そう、そういう力になりうる。そういう意味で、「個人」としての意味が違ってくる。だからよく、昔のシャマニズムの研究で、シャマンというのは精神異常者であるとか、そういうかたちで言われた時代もあったりしましたけれども、シャマンは先を読むという能力も同時に持ち合わせている。そういう人たちがシャマンとして生活をしていて、そういう人たちが何人もいることによって、社会全体を動かしていくという力にもなる。そういう意味では、個人としてもちょっと違う個人、特別な個人としてその社会を変えていく力を持っていると思っています。

**********

「何々人類学」ではなく、「人類学」として、人間とは何かを問い続ける

高橋:

最後の質問として、ひとつの地域のみを研究対象とするのではなく、複数の地域を対象として人類学のご研究をされてきましたが、その中で、先ほども数学から人類学に転向された理由を、人間に興味があるとおっしゃっておられましたけれども、比較から人間社会を読み解くことの意味というものについてお考えを伺いたいと思います。

山田:

比較から人間社会を読み解くっていうのは人類学本来の姿だと思っています。なぜ、最終的に「人とは何か」という、そちらの方向性で考えるという形にいくかというと、やはり、自然人類学研究室で教育を受けたことは大きいと思います。この研究室は自然人類という名前がついていますけれども人類学研究室なのですね。その当時、一方は伊谷純一郎先生ですし、もう一人は池田次郎先生で骨の話から進化のお話をされている。だから進化の話と霊長類そしてヒトの生態、それらが一つになっている。しかし、今は、人類学はあまりにも細分化されすぎていて、文化人類学の中でも何々人類学ですといっぱいありすぎて、例えばみんな、何々人類学の専門家であればいいようになっているかもしれませんけれども。

私たちの世代というのは何々人類学ではなく、人類学で人間とは何かを問う。ただ、どこからアプローチするかだけの違いであって、その入り口が政治人類学かもしれないし、社会から入るかもしれないけれども、そういう違いであって、やっぱり人類学が生物学的なことを含めて、やはり人間というものを考える、ヒトは何かということを考えるという教育を受けてきたのですよね。だから常に、ヒトとは何か、文化が違ってもそこには生物としてのヒトがいるし、生きていくために必要なものというのはどういうことがあるかということがあるのですね。環境との関係や生態が結びついて、それぞれの文化がある。そのように捉えた上での比較から、ヒトの集団として文化が存続すること、生きていくというのは何かということを考える。細分化された研究をしているようで、常に『ヒトとは何か』を考えるようにしています。

高橋:

ありがとうございました。時間になりましたのでここで、山田孝子先生の最終講義、談話会を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。(拍手)

注3:『ラダック―西チベットにおける病いと治療の民族誌』2009、京都、京都大学学術出版会.